员工艺苑

您当前所在位置是:文化生活 > 员工艺苑

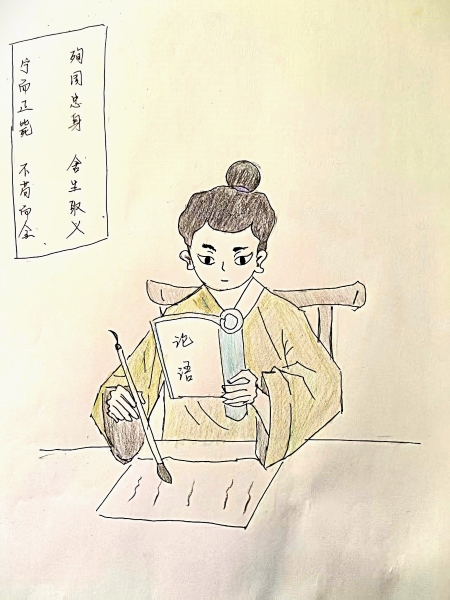

王翠翠作品——《灯下墨痕:一个父亲的千年家书》

——《诗香传家——示冕》读后感

发布时间:2025-03-26 作者:王翠翠

来源:法律审计部 分享到:

城楼外夕阳的影子斜斜地投在城砖上,于谦放下朱笔,案头的宣纸被北风掀起一角。这个在塞北风沙中整顿军务的兵部侍郎,此刻却在烛光里细细勾勒着江南小儿垂发的轮廓。六百年前的家书穿越时空,将一位父亲藏在字里行间的殷殷期待,化作永不褪色的文化基因。

“好亲灯火研经史”的墨香里,藏着中国文脉传承的密码。于谦笔下的灯火,是韩愈“焚膏油以继晷“的孤灯,是欧阳修“枕上马上厕上”的手不释卷,更是顾炎武“采铜于山”的治学精神。这盏灯从春秋诸子的竹简上燃起,在汉唐的纸卷间摇曳,最终化作宋明书斋里的星火。当十三岁的少年在灯下展开《春秋》,他触摸的不仅是泛黄的书页,更是文明传承的温度。

在“勤向庭闱奉旨甘”的叮咛中,我们窥见士大夫精神的双重维度。于谦以“三杨”辅政的担当经营塞北防务,却在寒夜梦回江南时,将儒家“修身齐家”的智慧化作对稚子的絮语。这种家国同构的智慧,在范仲淹“先天下之忧而忧”的襟怀中回响,在王阳明“知行合一“的践行里延续,最终在张謇“父教育而母实业”的实践中开出新花。

“莫负青春取自惭“的箴言,恰似穿越时空的文化基因。当我们看到梁启超在流亡船上为子女编写《少年中国说》,发现费孝通将田野笔记化作给女儿的启蒙读物,便会懂得这种精神传承的永恒魅力。于谦的家书不再是简单的训诫,而成为打开文化基因库的密码,让每个时代的少年都能在其中找到精神的坐标。

暮色中的古城墙依然矗立,于谦当年巡视的边关早已化作通衢。但那些在灯下写就的墨迹,那些藏在诗行里的期待,依然在无数家庭的夜晚轻声回响。当现代父母在台灯下辅导作业,当游子在视频中向父母展示新学的技艺,六百年前那封家书的文化基因,正在新时代的土壤里绽放出新的生机。这是文明的韧性,更是家风传承永恒的生命力。

陕公网安备 61059002000005号

陕公网安备 61059002000005号